在比特幣(BTC)市場上,隨著機構投資人影響力迅速擴大,近期一筆價值約新臺幣30兆元的比特幣資產打破長期沉寂狀態,再度被啟用。這一現象凸顯的不僅是市場反彈,更可能象徵比特幣生態系統正在經歷一場「結構性轉變」。

根據鏈上數據分析公司 CryptoQuant 的資料,截至目前為止,今年已有約21.5萬枚比特幣(按當前價格估算約合247億美元、約新臺幣34.3兆元)重新被活化運作。這個規模距離2024年全年重新啟用的25.5萬枚比特幣已非常接近,意味著2025年尚未結束,比特幣市場內部就已有顯著的資金流重新分配現象。

特別值得注意的是,大量活化比特幣來自於早期被稱為「中本聰時代」的長期持有錢包。這些超過十年以上未曾動作的錢包開始出現資產轉移,突顯了當前市場與以往不同,投資主力已逐漸從散戶轉向以機構為主導的資產重整。

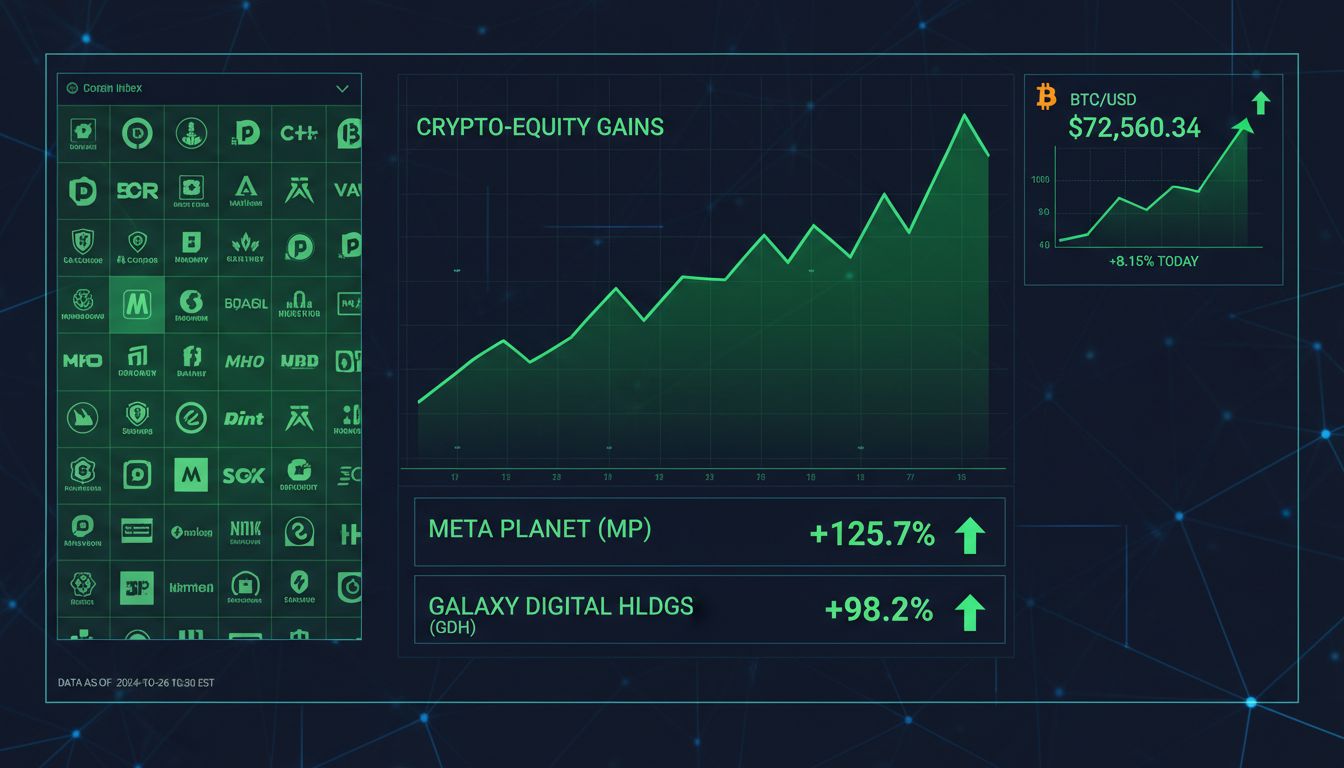

CryptoQuant 的數據顯示,這種轉變也展現在交易活動上。2023年間每月重新活化的比特幣平均數量為約4,900枚,而進入2025年後,這一數字增至3萬6,740枚,年增幅高達526%。同時,單次交易的平均轉帳量也由162枚比特幣上升至逾1,000枚,增幅達519%。這些數據反映出市場正進行深層次、結構性資產重分配,並非單一或短期現象。

除此之外,市場另一個持續亮點是現貨比特幣ETF吸引的穩定資金流入。根據近期觀察,各大 ETF 產品每日均維持正向資金流,顯示機構對比特幣市場的涉入並非短期利多,而是在進行「中長期策略佈局」。

評論:這類由長期冷錢包釋出的比特幣動向,搭配現貨 ETF 持續吸金,加劇市場上的「供給衝擊」風險。當流通中的幣量日漸稀少,且大量資產落入長期持有者手中,任何買盤壓力都可能引發價格暴漲。

業界專家認為,比特幣正在迎來一個拐點,重新活化的資產不只是數量變動,也是參與市場的核心勢力發生變化的信號。從以往由散戶主導的情況,逐步朝向機構投資人主導市場規則的方向發展。如無意外,這將對價格走勢與整體生態帶來深遠影響。

留言 0