實體資產(Real World Assets, 簡稱 RWA)在區塊鏈上的應用,已不再只是概念階段,而是快速發展的現實趨勢。根據資料,2023 年間,穩定幣所產生的鏈上交易額已超越美國知名支付網絡 Visa 和 Mastercard 的總和,領先幅度達 7.7%。這樣的表現說明,實體資產的數位化過程逐漸演進成金融基礎設施的重要一環。

其中,以小額美債(tokenized US Treasurys)為代表的新型資產,備受機構投資人青睞。專家指出,這類資產的關鍵價值並不只是將實體資產「數位複製」,而是在於其與自動化支付基礎設施進一步整合的能力。穩定幣不再只是一種「數位美元」,更可視為「可程式化貨幣」(programmable money),為多樣化金融應用建立基礎。

不過,並非所有 RWA 項目都具備相同的創新水準。絕大多數資產代幣化項目仍停留在資產表面複製的層次,與去中心化金融(DeFi)生態的實質整合仍有限。目前市面上大多數代幣化資產仍僅為「數位證書」,尚未真正成為區塊鏈上的「金融元素(financial building blocks)」,因此對當前鏈上金融基礎設施的貢獻仍然有限。

從數據層面來看,目前許多儀表板顯示的 RWA 鎖倉總額增加,也出現更多資產發行者。然而,這些資產大多僅集中於少量錢包地址,並未被有效應用於 DeFi 協議中,形同「靜態資本」而非真正的鏈上流動性。早期 RWA 模型主要著重於資產包裝、託管與支付流程,但忽略了與 DeFi 協議邏輯的技術兼容性。在此基礎上,法規分類與監管政策的限制,使得資產的轉移性與接觸門檻也大幅提高。

在此生態中,穩定幣的成功提供了一個值得參考的範本。穩定幣的價值在於其超越貨幣數位表示的功能,透過即時結算、跨境支付毋需預留資金、自動化系統整合等方式,快速擴展應用。目前已有愈來愈多的 RWA 項目開始考慮如何設計出既符合法規、又能與 DeFi 生態「默契整合」的架構。

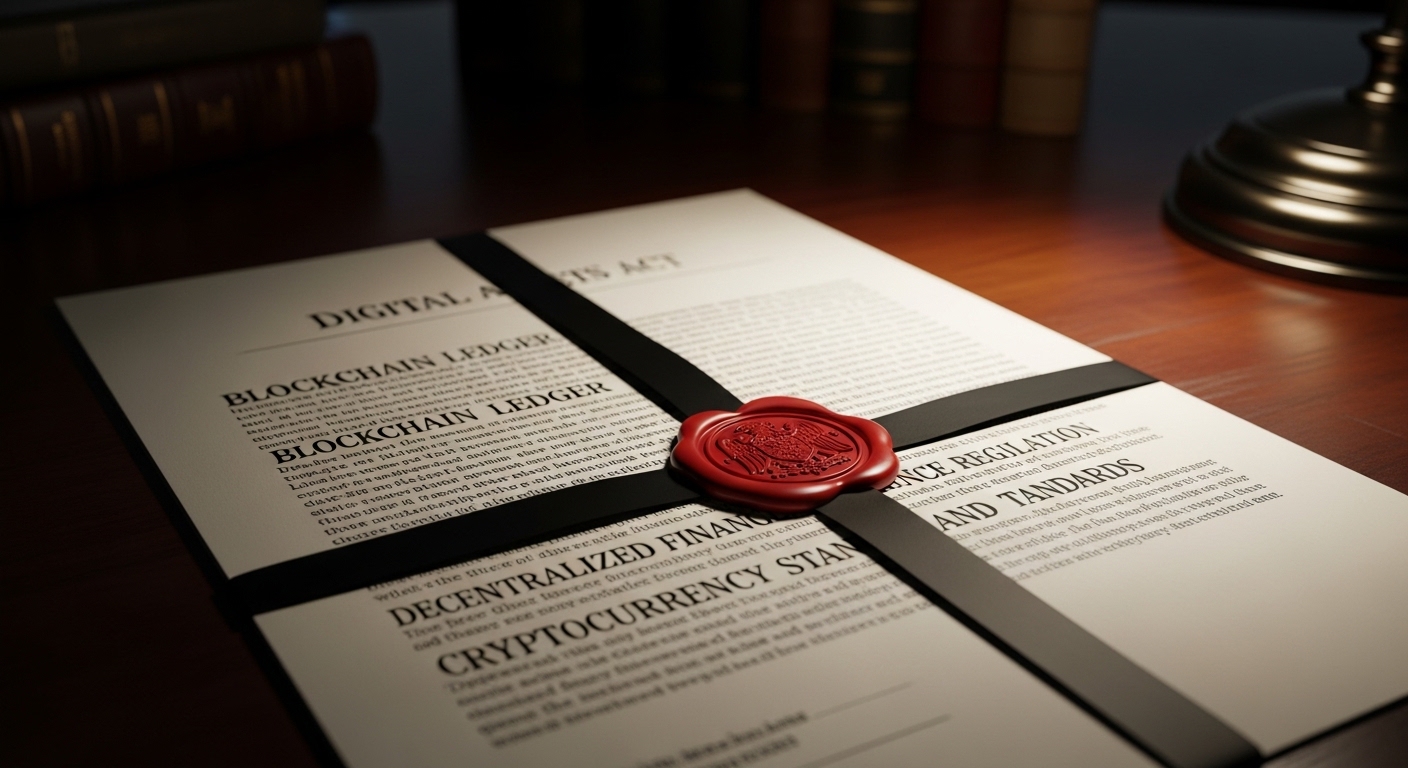

然而,單靠技術整合還不足以打破現有瓶頸,目前最大的挑戰仍來自於「法規遵循(compliance)」。舉例而言,若代幣化的美國國債在鏈下被視為「證券」,那麼在區塊鏈上也將受同一法律框架約束,如此便會大幅限制其可與哪些合約整合、開放給哪些投資人等。

目前市面上多數解決方案是訴諸於「許可制(permissioned)」DeFi,例如僅限通過 KYC 的錢包、白名單機制或存取權限控管。然而這種方式卻限制了 DeFi 最核心的優勢──「可組合性(composability)」與「流動性整合」。若 RWA 要成為真正的鏈上金融基礎設施,就必須從「存在」進化為「可用」,這不僅包含技術協作,更要形成「架構上具開放性」的解決方案。

評論:將 RWA 推動至金融基礎設施的層次,勢必須面對監管與技術兩大挑戰,而穩定幣的成功案例提醒我們,只有兼顧法規遵循與去中心化特性的設計,才有可能啟動 RWA 在 DeFi 世界中的增長引擎。

留言 0