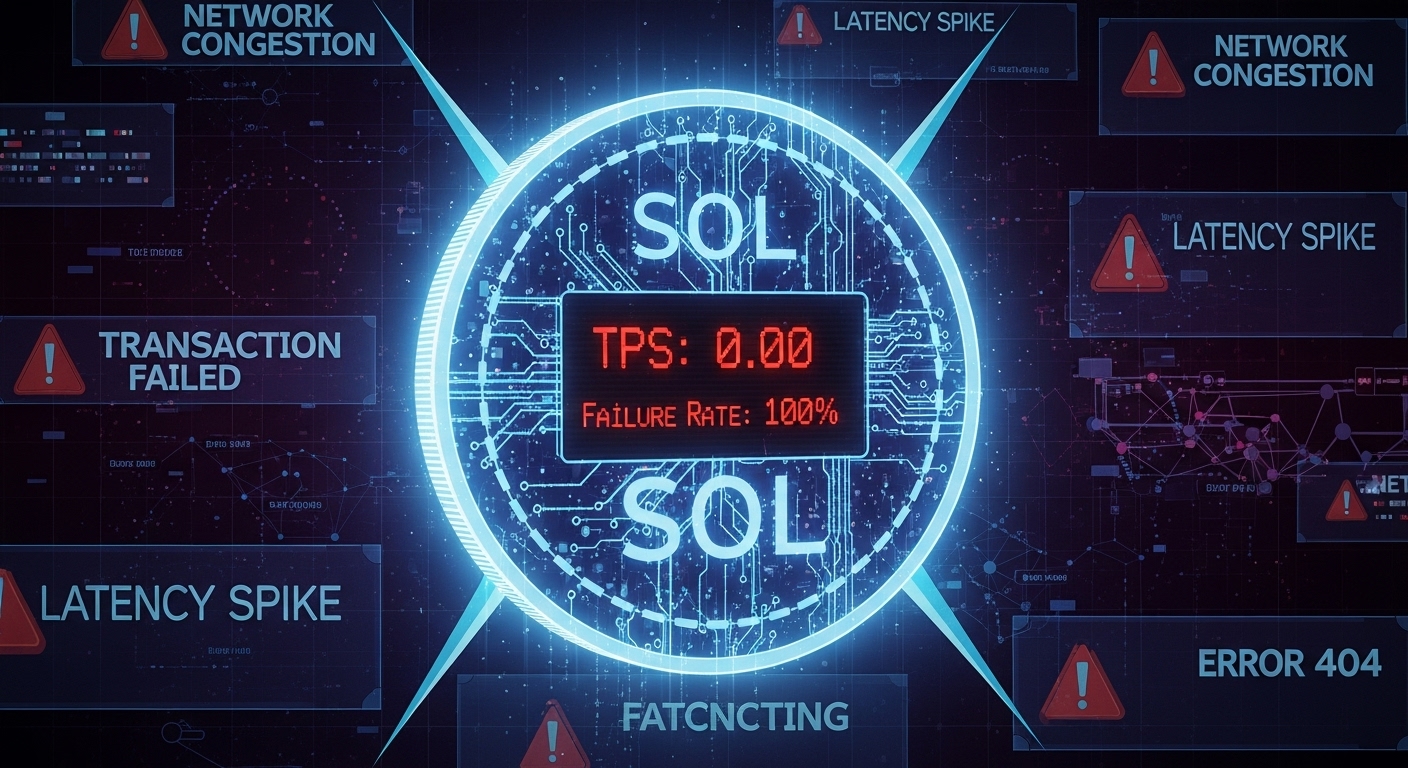

根據《Cointelegraph》於 9 月 4 日(當地時間)的報導,Solana(SOL) 區塊鏈因其交易性能指標遭質疑而陷入爭議,社群對其誇大「每秒處理交易數(TPS)」的行為表達強烈不滿。根據指控,大部分交易實際上未成功處理,導致網路性能遭到扭曲,進而引發外界對項目真實成效與可信度的懷疑。

此次爭議來源為 Cardano(ADA) 的持幣委託池(Stake Pool)營運者 Dave。他在 9 月 4 日透過 X(前身為 Twitter)指出,有一個交易機器人在 Solana 網路中於 30 天內觸發近 1,100 萬筆交易,但其中高達 99.95% 的交易均未成功處理。雖然系統仍將這些失敗交易計入總交易次數中,但實際處理結果與 TPS 指標嚴重脫鉤。Dave 批評:「Solana 彷彿在實行『偽裝成功』策略,刻意放大使用量,誤導用戶信任度。」

資料顯示,僅在 9 月 1 日當天,Solana 網路共錄得 658,460 筆交易,成功完成者僅剩 155 筆,成功率僅為 0.024%。儘管如此,這些失敗的交易仍納入 TPS 統計中,使性能指標顯得膨脹。Dave 對此指出,這種數據根本無法真實反映 Solana 所標榜之鏈上擴展性表現。

針對此一議題,社群意見分歧。一部分用戶認為,問題的根源在於 Solana 極低的手續費設計,使自動化機器人可大量實施垃圾交易攻擊(Spam Attack),並不見得是官方蓄意操弄指標。他們強調,這反映的是收費結構設計的弱點,而非網路本身不誠實。

其實,早在 2024 年 6 月,資產管理公司 Cyber Capital 的創辦人 Justin Bons(賈斯汀·邦斯)就曾為 Solana 辯護,表示該網路會區分成功與失敗的交易紀錄,外界對該鏈有效性的指控「多有誤解」。然而,如今出現如此極端的交易失敗率,讓先前的說法再度遭遇挑戰。

值得注意的是,Solana 曾於 2025 年 2 月在手續費收入上超越以太幣(ETH),當時獲多家媒體以「超車以太坊」形容其亮眼表現。然而,如今爭議重燃,也讓業界開始重新評估 Solana 所謂「技術實力」背後是否真有穩固的使用者基礎支撐。

評論:此風波再次凸顯區塊鏈領域對於「擴展性指標」的評價方式存在嚴重爭議。單靠表面交易數據無法真實反映網路效能,亟需建立以實際有效交易為基礎的性能評測機制。在高性能公鏈火熱競爭之際,「透明度與可信度」才應是未來發展的核心。

留言 0