隨著人工智慧發展日益精進,透過深度偽造(Deepfake)技術進行的詐騙行為,正逐步成為加密貨幣產業的重大安全挑戰。根據 BitMind 創辦人肯·宮地(Ken Miyachi)指出,現有的中心化偵測系統已無法應對AI詐騙的快速演進,因此,導入「去中心化偵測網路」是加密貨幣生態系走向長期保護的重要方向。

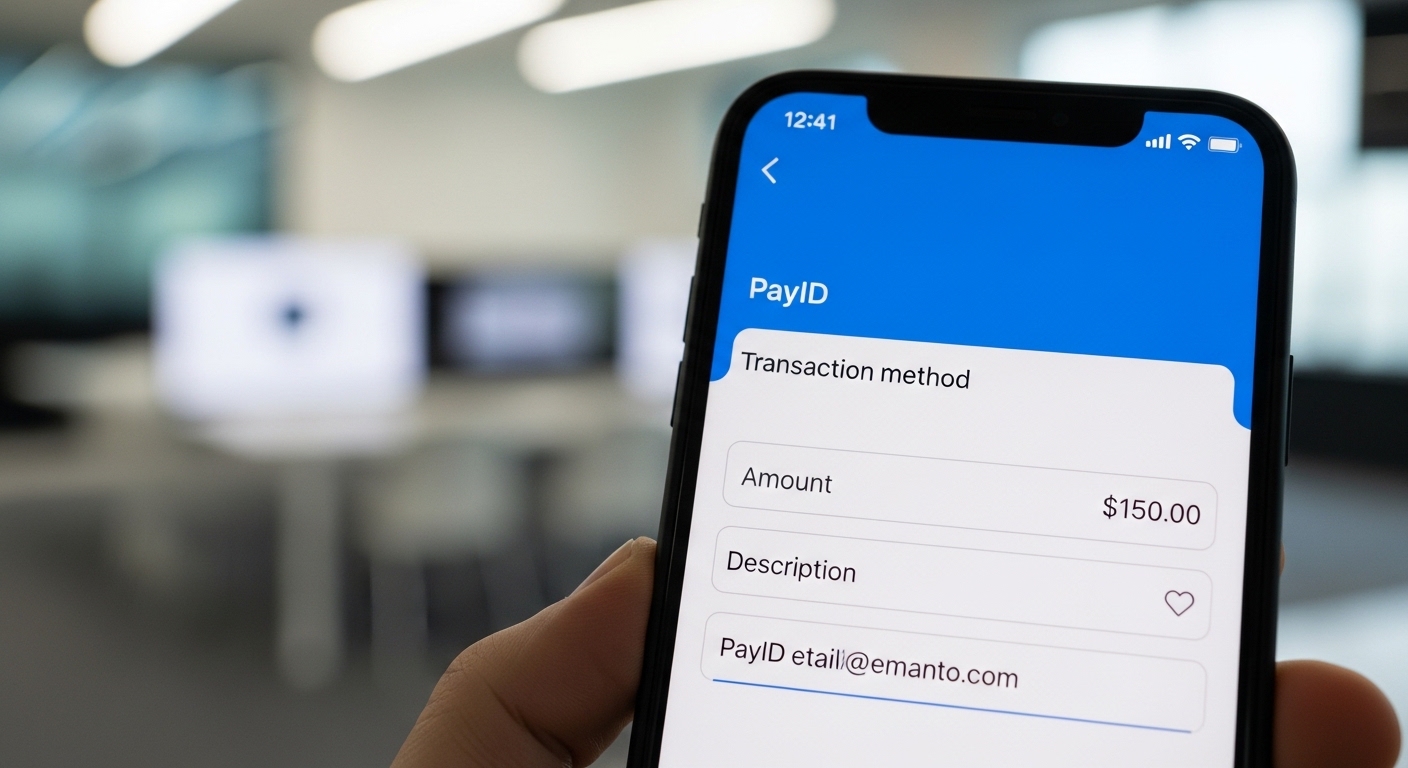

根據《CoinDesk》的報導,截至 2025 年第一季,與深度偽造相關的詐騙案件已造成約 2 億美元(約新台幣 278 億元)的損失,當中高達 40% 的大型加密貨幣詐欺事件涉及 AI 冒充技術。從繞過 KYC(客戶身份驗證)流程,到冒名高階主管進行非法轉帳,該現象顯示出目前中心化防護手段對抗這類攻擊已顯嚴重不足。

現行防護措施之所以疲乏應對,主因在於中心化架構的限制。許多 AI 偵測工具與內容生成工具由同一家企業開發,因而產生「利益衝突」問題;同時,缺乏互通性的封閉性架構,也限制了對其他平台生成內容的識別能力。此外,這類系統無法即時更新對新型詐騙的反應邏輯,進一步加劇其反應滯後的弱點。

如今的深度偽造甚至已滲透至即時視訊通話,並出現模仿伊隆·馬斯克(Elon Musk)或政府高官的案例。MicroStrategy 前執行長麥可·塞勒(Michael Saylor)曾表示,每天平均有近 80 支仿冒其身份的假影片流出至 YouTube 平台。而 Bitget 執行長陳紫靖(Gracy Chen)亦指出:「當社群媒體的病毒式傳播結構與高效率的合成生成技術融合,深偽內容的可信度與影響力便會大幅提升。」

另一方面,實驗數據顯示,目前的偵測工具在實際應用環境中的正確率僅達 69%。OpenAI 執行長山姆·阿特曼(Sam Altman)也曾坦言,「AI 幾乎已摧毀所有傳統身份驗證程序」,坦承認知詐騙風暴(Scam Apocalypse)已然來臨。更令人憂慮的是,AI 已被應用於誘使用戶產生錯誤情感連結的戀愛詐騙場景,未來風險擴散令人擔憂。

目前大型科技企業所推出的深偽偵測工具,如 Google 的 SynthID,只侷限於本身技術生成的內容,無法識別非自研系統所產出的資訊,凸顯「自我審核框架」的天然限制。這種情況不僅無法退制詐騙,也妨礙整個 Web3 社群達成通用安全標準。

針對上述挑戰,肯·宮地認為,可透過區塊鏈技術打造「去中心化偵測網路」作為對策。此方法的邏輯與比特幣(BTC)當初以分散式信任機制解決「雙重支付問題」相仿,即由多個 AI 模型開發者參與偵測任務,彼此驗證輸出結果,並依照偵測表現提供獎勵,形成具有「即時適應性與競爭力」的開放式架構。

市場調查機構預估,生成式 AI 市場有望於 2032 年達到 1.3 兆美元(約新台幣 1,807 兆元)的規模。隨著該市場高速成長,基於 AI 的詐欺犯罪也預期同步攀升。特別是在資料庫集中管理的系統遭遇駭客風險日益擴大之際,唯有區塊鏈不可竄改的記錄特性,才能為未來建立真正可信的安全基礎。

研究機構警告,若不建立有效的去中心化偵測架構,至 2026 年深度偽造可能佔據加密貨幣犯罪總數的 70%。事實上,交易所 OKX 曾發生一起 AI 模型偽裝攻擊事件,造成高達 1,100 萬美元(約新台幣 15.3 億元)的資金損失,顯示中心化平台已難以抵禦這類精密攻擊。尤其在去中心化金融(DeFi)領域,由於匿名性高、無需身份驗證,防詐痕跡與即時反應能力備受考驗。

此外,監管單位也逐步要求加密產業在宣傳與資金流通過程中具備更嚴格的內容驗證機制。宮地認為,去中心化偵測體系不僅能滿足這樣的合規需求,同時亦能維持區塊鏈所強調的「無需許可創新」理念。他表示:「若要在 AI 詐騙時代保衛區塊鏈的價值,我們必須邁向競爭且開放的反偽造新架構。」

評論:本文凸顯深度偽造已成為加密產業核心風險之一。透過區塊鏈技術導入去中心化判真機制,或將成為未來抗 AI 詐騙關鍵解方。然而,能否獲得產業與監理機構的廣泛支持,仍有待觀察。

留言 0