黎巴嫩裔美國學者、《黑天鵝》與《反脆弱》作者納西姆·尼可拉斯·塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb),近日就人工智慧(AI)對醫學教育的潛在影響發表看法,引發關注。他以對人類社會系統的深刻洞察聞名,長期以來皆在公共議題上提出前瞻性見解。

根據他的說法,AI不會立即取代醫生,反而將「徹底重塑醫學教育模式」,特別是為「獨立自學者」創造更多學習機會。塔雷伯於 24 日透過社群平台 X(原推特)指出,AI當前的最大應用價值在於輔助教學,「未來甚至可能取代傳統醫學院」,意味著醫療產業可能迎來不依賴傳統資格制度的替代性教育途徑。

這番言論亦與當前趨勢相符,AI技術已廣泛應用於醫學影像分析、健康數據處理與診斷輔助,並迅速深入教育現場。塔雷伯強調,醫學作為一門高風險高責任的領域,在全面自動化之前,AI將更早被廣泛用於強化「理論學習」與「臨床實務訓練」。他特別提及「自學者」(autodidact)群體——這批人跳脫傳統大學體制,依靠線上數據與資源養成專業知識,成為 21 世紀新型態的學習者。

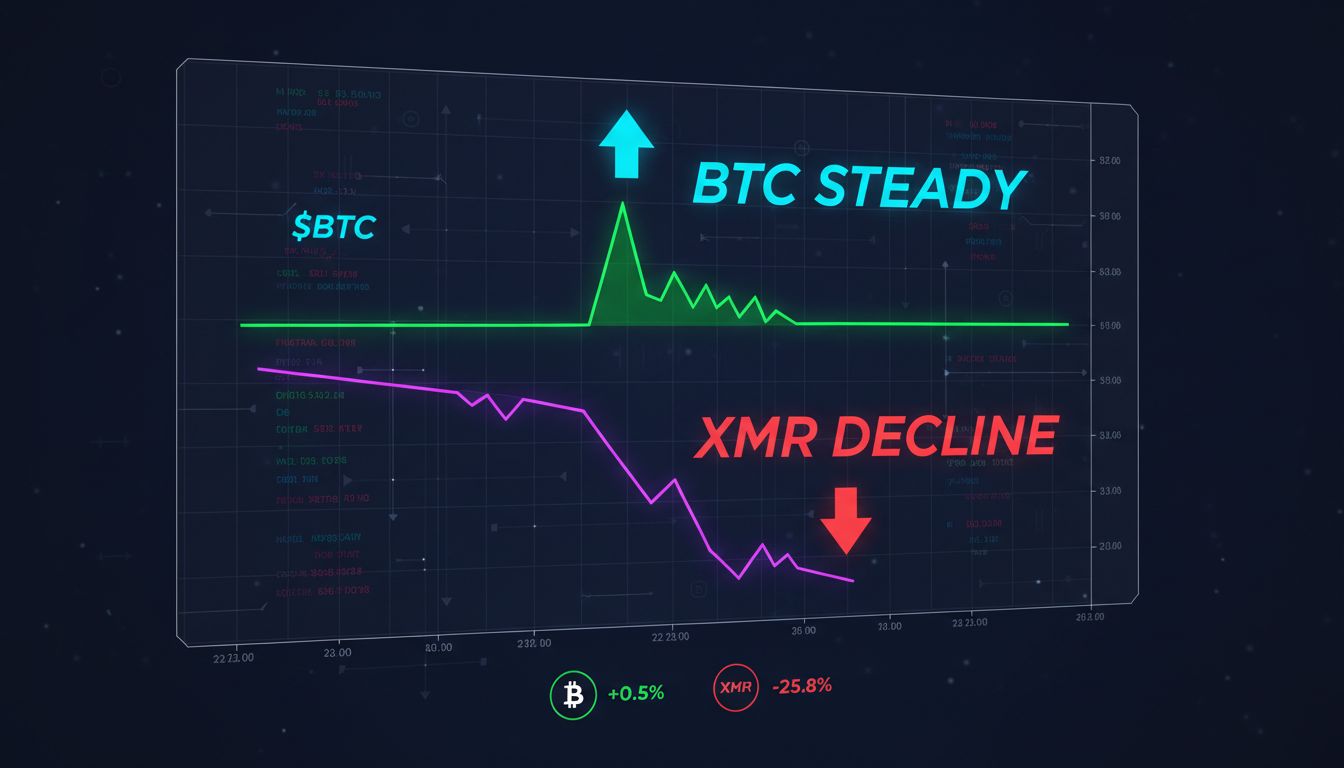

然而,與他對AI持相對樂觀態度不同,塔雷伯仍是比特幣(BTC)的堅定批評者。他曾於早期讚揚比特幣的「去中心化」性質,甚至替暢銷書《比特幣標準》撰寫序文。但自 2021 年以來,他態度大轉彎,稱比特幣是「社會的腫瘤」與「愚人探測器」。

今年,他再次發表強烈批評,形容比特幣是「技術版的鬱金香」,暗指 17 世紀荷蘭理財史上首場投機泡沫「鬱金香狂熱」,警告當前市場對 BTC 的瘋狂有其泡沫潛在風險。這與黑岩資產管理執行長賴瑞·芬克(Larry Fink),或微策略(MSTR)總裁麥可·塞勒(Michael Saylor)等人轉而支持比特幣的立場形成鮮明對比。

評論:塔雷伯的轉變提供了關於 AI 與區塊鏈科技爭議的切入點。他並未一味追求技術創新,而是更關注科技如何「融合進人類社會」並帶來結構性轉變。他的觀點凸顯這兩種技術的應用價值並不等同,一個能催生教育制度的新形態,另一個則可能深陷炒作與泡沫風險。

整體而言,AI於醫療與教育領域的潛能已逐漸實現,而「比特幣」是否如塔雷伯所預言將走向自毀,仍有待市場與時間驗證。無論如何,他提出的觀點正不斷影響著全球對兩大科技的風險與機會評估。

留言 0